私には朝の洗顔が面倒である。 私は自分で洗顔しなくてもよい。

ラッキーの正式名は・・エンドレスパラダイスJPブラックルシアン

ラッキーについて・・・犬種はパピヨン、耳が大きい

平成28年3月4日が誕生日で16歳になるお爺さん、

体重は2kgと軽量、年の割には健康である。

若い時は気が強くて腕白だったが、今は大人しくて甘えん坊

主人である私の言うことは無視して聞かない。

生年月日は・・平成12年3月4日で1,2,3,4ときれいに数字が並んでいる。

生まれは・・四国

1.現在(年とった時)

2.過去(若い時)

2014年大河ドラマ「軍師官兵衛」が放送されている。

福岡と博多の原型は黒田官兵衛と初代福岡藩主・長政が構築したそうだ。小説は島井宗室の波乱に満ちた一生を 描いている。

呉服町の近くには商人島井宗室の石碑がある。屋敷の土塀は空襲後も残っていたため、櫛田神社境内に移し再現され、「博多べい」として残されている。墓地は崇福寺にある。死の直前には17ヶ条の訓戒を送っている。訓戒は現在でもそのまま通用する。

博多の商人たちは、自らの実力で博多の町を築いた。堺は最終的に信長に屈服するが、博多の町は商人の自由自治を貫いた。島井宗室がいたからである。博多の町を町人のための町として復興し、武家の介入を許さなかった。博多商人の世界を見事に描いている。島井宗室は博多で生まれ育ち、朝鮮半島からの商品の貿易で、豪商にのし上がった。本能寺の変の時には、明智光秀の軍が本能寺に襲いかかったが、部屋の壁に掛かっていた「弘法大師筆千字文の「遠浦帰帆図」をちゃっかり持って脱出した。

残念なことに、現在の博多は古い歴史が有るが今の博多には都市開発で近代化されすぎて、肝心の昔の博多の歴史が消えてしまっている。商売もデパートなどは地元の店がなくなり東京や大阪の店が中心になっている。

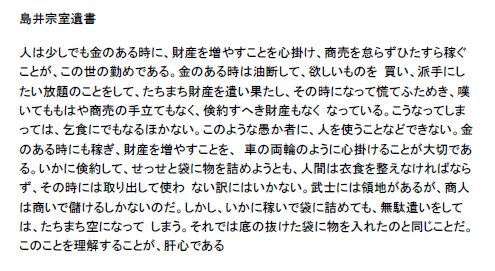

福岡が誇る「ろうあの天才カメラマン」井上孝治氏が紹介されている。

幼い頃の事故で聴力と言葉を失った井上氏にとって、カメラが

コミュニケーション手段だった。

モノクロの写真集には、昭和30年代の福岡、

カラーよりモノクロなのが良い。

そこで暮らす子供たちの素朴であどけない姿だった。

今の日本では絶対に見れないあの当時の雰囲気・情景だ。

昭和20~30年代の福岡では「ありふれた風景」だったろうが

私には強烈な印象である。

特に自動車の通らない道で子供が遊んでいる作品は素晴らしい。

今は自動車や電化製品で随分と生活は便利になっているが、

その分人間の持っていたはずの生き生きした

「本来の素朴で素直な笑顔」が子供達の顔から失われている。

ここで撮られている作品は、

街で見付けたありふれた日常生活のヒトコマばかり。

それもモノクロ写真で撮ってある。やはりカラーよりもモノクロが良い。

福岡で暮らす人々や子供たちのあどけない姿。

「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代よりも もう一つ古い・・

戦後の貧しい素朴な当時の福岡の風景だ。

雨になるとぬかるむ、舗装のされていない道が懐かしい!

そこには鼻水垂らして、裸足で歩いてたり、まっぱだかで川で遊ぶ元気な子供たち。

“経済的な豊かさ”はなかったが、

“心の豊かさ”に溢れている。

http://www.nhk.or.jp/etv21c/index2.html

http://zahyo.sakura.ne.jp/agx/bibouroku/about-kouji-inoue-1.html

http://www.bing.com/images/search?q=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%AD%9D%E6%B2%BB&qpvt=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%AD%9D%E6%B2%BB&FORM=IGRE

「博多学」(新潮文庫)は大変面白かった。

私は博多で育ちで、青春時代をここで過ごしたが、

いつの間にか東京や大阪での暮らしが長くなり、

博多の事に疎くなってきているが

この本は博多の住民の気質や文化を的確に見抜いてる。

博多人の性格はすぐに新しい事に興味を待つが、飽きるのも早い。

東北人と反対の性格を持つ。

目立ちたがり屋の性格のためか福岡出身の芸能人が意外と多い。

時々冠婚葬祭で博多に帰ると、懐かしいものが残っている。

「あのくさ」、「しゃーしか」、「なんばしようと」・・独特な訛りの博多弁

「対小路」や「呉服町」の懐かしい昔からの地名、

ただし昔の地名がいつの間にか新しい地名に変わってきている。

特に昔は海に面した海岸線が今ではすっかり埋め立てられている。

昔の「ももちの海水浴場」は「シーサイドももち海浜公園」なのか?

さびしいのは・・・

老舗デパートである天神の岩田屋や中洲の玉屋はもはやない。

土居町の辺りの様子も見慣れた建物がいつの間にかなくなっている。

寿通りも川端通りも雰囲気がすっかり様子が変わっている。

http://www.asocie.jp/reizen/history/04.html

少し残念なのは・・・・人口が減少しているので仕方ないが!

私の母校の奈良屋小学校と博多第2中学校は

子供の人口減で統合されて新しい学校名になっている。

http://www.hakata-pta.net/hakata/

http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/jhhakata/

今も元気なのは・・・

石村萬盛堂の「鶴乃子」、名物の独特の味の「丸天うどんとかしわめし」

「丸天うどんとかしわめし」は東京や大阪よりも何と言っても“だし”がうまい。

博多っ子純情で有名になった「ラーメン、辛しめんたい」・・

一番残念なのは・・・・

「西鉄ライオンズ」がなくなっている。

豊田、中西、大下・・・稲尾 最強の軍団だった。

それがいつの間にか 「ソフトバンク・ホークス」に!

①西鉄ライオンズの歌

https://www.youtube.com/watch?v=9zk3ksRytBU

②西鉄ライオンズの画像

http://www.bing.com/videos/search?q=%E8%A5%BF%E9%89%84%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%80&qpvt=%E8%A5%BF%E9%89%84%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%80&FORM=VDRE

歴史的には、博多は古くからの国際的な港町で国際都市である。

韓国の釜山はすぐそこの距離である。

昔から博多には外からもたらされたエネルギーを吸い込みながら、

発展してきた。

大宰府の外港であった博多津には筑紫館という

日本最古の外交施設が存在した。

遣唐使が経由地として訪れていた757年に櫛田神社が創建された。

806年には唐より帰朝した空海は博多に東長寺を建立している。

http://yokanavi.com/jp/theme/detail/203

昔の博多商人は東南アジアの拠点都市である

その立地を十二分に生かし、 近隣の海外へ進出し

したたかに生き抜いてきた。

秀吉の時代には多くの豪商が活躍していた。たとえば

嶋井宗室・神屋宗湛・大賀宗九は「博多の三傑」と呼ばれる。

http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/84

しかし近年は地元の企業が衰退し、東京からの企業の進出が目立つ。

例えばデパートはほとんど東京からの進出である。

福岡も大阪も東京の街並みもどこも同じようで、区別がつかない。

町を歩いていて博多の町の本当に大事なもの(伝統の歴史・文化)が

なくなってきているのが残念だ。

博多が東南アジアの拠点都市として

ますます「個性的」に 発展することを願う!

2008年10月にPMAJオンラインジャーナルに投稿

「遅遅として進まない私の中国語学習の反省から」

中国語の検定試験を受けたが、一番初めのヒアリング試験で

何を言っているのかさっぱりわからず、即刻アウトになった。

関西P2M研究会 坂口 幸雄:2008年10月号

http://www.pmaj.or.jp/online/0810/p2m_kansai.html

2008年8月8日、北京オリンピックが盛大に幕を開けた。中国人の民族精神、四大発明、偉大な思想家の孔子の伝統で演出され、「同一個世界 同一個夢想」という北京オリンピックのテーマで世界中の人々が喜びの気持ちを共有した。中国は日本を追い抜く目覚ましい経済成長をしており、私達は中国の話題や中国語に触れる機会が増えてきている。中国には日本にない比類ない生命力がある。4千年の悠久の歴史を持つ文化、宗教、習慣、生活・・しぶとさがある。

中国語を母国語としている人は約12億人、世界で最も多くの人口に話されている言語である。英語と同じように中国語が仕事に役立つ時代になってきており、グローバル化の中で中国人と直接コミュニケーションできることは大事である。私の周りの中国人はほとんど日本語を喋るが、日本人で中国語を喋る人は少ない。

PMAJの関西P2M研究会のオフショアー分科会のメンバーの中には中国語の勉強をしている人も多い。メンバーには中国人も含まれている。しかし私の場合は、ダラダラと中国語を勉強しているせいか、遅遅として進まないのである。反省を兼ねて、これまでに私のやってきた中国語学習の経過を省みることにする。

若い方はこれからブリッジSE(プロジェクトマネジャー)を目指そう!

ブリッジSEは中国語では「橋梁系統工程師」だそうである。

チャオリャンシートンコンチェンシqiáoliáng xìtŏng gōngchéngshī

下記の用語の順番は日本語、中国語、ピンインである。英語の翻訳は日本と中国は基本的に異なる。日本語は単に英語をカタカナにするだけだが、中国語は真面目に本来の意味を十分考慮して変換している。

プロジェクト 項目 xiàngmù

プロジェクトマネジメント 項目管理 xiàngmù guǎnlǐ

プログラムマネジメント 计划管理 jì huá guǎnlǐ

スコープ 围 fàn wéi 范围は範囲の簡体字

タイム 时间 shí jiān

コスト 费用 fèi yòng

品質 质量 zhì liáng

人的資源 人力资源 rén lì zīyuán

コミュニケーション 沟通 gōutōng

リスク 风险 fēng xiǎn

調達 采购 caigòu

アーンドバリュー 実現価値 shíxiàn jiàzhí

立上げ 启动 qi dòng

計画 计划 jì huá

実行 执行 zhíháng

監視・コントロール 监控 jiānkòng

終結 收尾 shōuwěi

システム 系统 xìtŏng 情報 信息 xìnxī

ソフト、ハード、コンピュータ 軟件、硬件、電脳 ruǎnjiàn yìngjiàn diànnǎo

たぶん文中の中国語、ピンインには誤字脱字がたくさんあると思われるのでその点ご容赦願いたい。

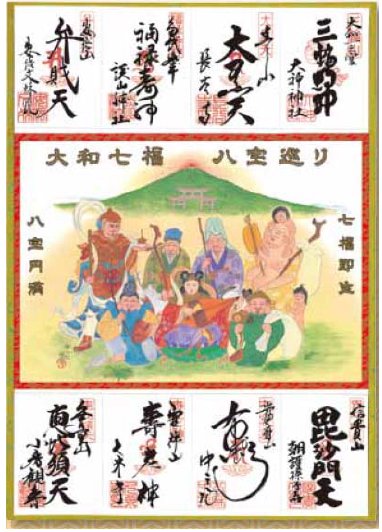

大和7福8宝に行こう!

大和の七福神と大和信仰の原点である三輪山を参り、

8つの福宝をいただくおめでた詣り。

大和の七福神で縁を結べば「七福即生」のご利益が授かり、

三輪山を参拝すれば七福がさらに倍増し、

「八宝円満」のご利益が授かる。

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/b7d8b86484ea023481a223d1b976ec67

阪急電車宝塚線の終点の宝塚駅の回りは独特の雰囲気がある。

宝塚歌劇はなんと100年も続いているそうだ、

開演すると、宝塚大劇場の舞台にルパン3世やマリーアントワネット・・が

夢の世界から次々と出てくる。

タイムスリップもあり、賑やかで華やかな舞台だった。

「タカラジェンヌ」は皆スタイルもいいしカッコよい。

満席だった。素晴らしい! 日常生活とは別世界である。

昔近くの阪急沿線の二つ隣の駅の「小林」に長年住んでいたので懐かしい。

武庫川も昔通りきれいだった。

http://kageki.hankyu.co.jp/revue/index.html

http://kageki.hankyu.co.jp/

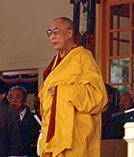

中国で「共産主義と宗教(仏教)」は政教分離で併存できないのだろうか?

https://www.youtube.com/watch?v=tVcd__zRt4M

BSプレミアム番組でSeven Years in Tibetを見た。

映画の”ポイントは一言でいえば、

登山家ハラー(ブラッド・ピット)を通して みた

“中国によるチベット侵略の物語”である。

主人公はダライ・ラマである。

チベット侵略で100万のチベット人が殺された。

http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col8175.htm

この映画のストーリーは・・・

第二次世界大戦のためにインドでイギリス軍の捕虜となってしまった

登山家ハインリヒ・ハラーは脱獄し、チベットへと行き着く。

チベットの首都ラサで生活をしていたハインリヒ・ハラーは、

当時14歳で好奇心旺盛なダライ・ラマ14世と出会い、親しく交流する。

14歳だったチベットの精神的指導者ダライ・ラマ14世が、

ハインリヒに興味を持ち、外国のことを教えてほしいと呼び寄せた。

ハインリヒはそれから数年間、幼きダライ・ラマに様々なことを伝える。

ダライ・ラマ14世はそれまで育ってきたチベット仏教の世界とは

全く異なる価値観に戸惑いつつも、

自分の殻を破ることに成功し、自分の生きる道を見つける。

ラサでのダライ・ラマ14世との日々がハインリヒの心に変化をもたらした。

その生活も中国共産党の中国人民解放軍によるチベット国への侵略によって終わる。

圧倒的に軍事力に差のある中国人民解放軍との戦闘シーンは残核である。

ダライ・ラマ14世1951年までチベットの君主の座に就いていたが、

1959年にインドへ亡命して政治難民となり、インドのダラムシャーラーに樹立された

中央チベット行政府においてチベットの国家元首を務めている。

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8578

亡命後は、法的には領する国土をもたない亡命政権の長という地位にありながら、

世界中にちらばるチベット系民族に対して政教両面において

指導的立場にある人物と目されている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C

http://www.tibethouse.jp/situation/

中国共産党はチベット、ウィグル、モンゴルを力で支配している。

しかし中国の弾圧が続けば今後も抵抗は続くだろう。

ITC京都 南京視察 2007年9月14日~18日

NPO法人のITC京都の会員十数名の有志で

「南京大学と江蘇省のIT企業家」と交流を図った。

中国のIT企業家と直接コミュニケーションできて大変有意義であった。

後日ITC京都で南京視察の報告会が開催された。

ITC京都のバイリンガルの戴さんの尽力で滞りなく全てうまくいった。

スケジュール

①江蘇省のIT企業との交流会

②南京大学

感想

江蘇省(Jiangsu)は中国の産業の拠点であり,南京はその中心になる。

蒋介石時代の中華民国では南京臨時政府の首都であった。

IT産業は発達しており、そのレベルは高い。

南京大学では情報システム部門を中心に見学した。

http://liuxue998.com/11601%20nankin%20daigaku%20.html

南京は他の中国の都市と異なり、昔の優雅なロマンのある「本来の中国」の

文化が一番残っている都市である。 江蘇省の都でもある。

江蘇省は他の中国の都市と異なり、昔の優雅なロマンのある「本来の中国」の

文化が一番残っている都市である。中国で一番豊かで住みやすいところである。

「上有天堂、下有蘇杭」 (天上に極楽あり、地上に蘇州・杭州あり)という諺がある。

| shàng | yǒu | tiān | táng | xià | yǒu | sū | háng |

私は、1998年に、日系の南京工場(プリンタを生産)を

数回訪問したことが有る。

1998年当時と比較すると、2007年の南京は町並みが近代化していたのに驚いた。

現在はもっともっと近代化していると思われる。しかしスモッグも出ていると思われる。

今年8月には、 青年奥林匹克運動会《ユースオリンピックゲームス》

| qīng | nián | ào | lín | pǐ | kè | yùn | dòng | huì |

が南京で開催された。主要会場周辺では、町並みがきれいに整備されたそうだ。

期間中は空もきれいになったそうだ。

個人的な話になるが、私は日本生まれであるが、私の家族は上海からの

戦後の引揚者である。 泥沼の 日中戦争があり、終戦後蒋介石の軍により

終戦後は収容所に集められて、 着の身着のまま 上海から長崎港に

復員輸送船でやっと帰国したそうである。

何故か私の家族は中国が‘大好き派’と‘大嫌い派’に二分される。

但し中華 料理だけは家族全員が好きである。

中国の文化は独特で個性が強いため、日本人 を‘大好き’か‘大嫌い’かの、

どちらか両極端にさせる傾向がある。

私の場合、 19世紀以前の昔のロマンのある「本来の中国」は大好きであるが、

現在の金儲け に忙しい21世紀の「虚構の中国」はあまり好きになれない。

相互不信の元凶、歴史認識問題の根源は何か ?

「関係安定へ属人的パイプの制度化を急ぐべき」

――王雪萍・東洋大学社会学部メディアコミュニケーション学科准教授

http://diamond.jp/articles/-/60149?page=5

これからの日中関係

中国人から見た日本に対する印象は「嫌いな国でもあり、かつ好きな国でもあ る」と

いうように矛盾しているようである。

中国人が「日本人を嫌い」な理 由のほとんどは明治時代以降の歴史(日中戦争など)によるものでる。

日本と中 国の政府間の関係では、国益という‘建前’が絡むので、

対立はどうしても避けられない。政府間の関係は当分は改善しない。

国と国の関係は両政府に任せて、今回の南京視察のように

私達は日本人と中国人の民間の関係をベース に‘ 本音’で

どんどん友達関係を発展させればよい。